大学院3年の年明けに初めての英語基礎論文がようやくアクセプトされました。

結果的に、大学院を早期修了扱いで3.5年で卒業できそうです。

私はこれからも基礎研究を続けていく予定であり、自分が経験した「実験開始から学位論文アクセプトまでの経過」を忘れる前に記録に残し、今後の糧にしたいと思います。

また、このように記録に残すことで、今まさに実験を行っている後輩達に「今後どのような経過を辿りえるのか」「どんな点に注意しなければならないか」を共有できればと思います。

目次

実験開始から論文投稿まで

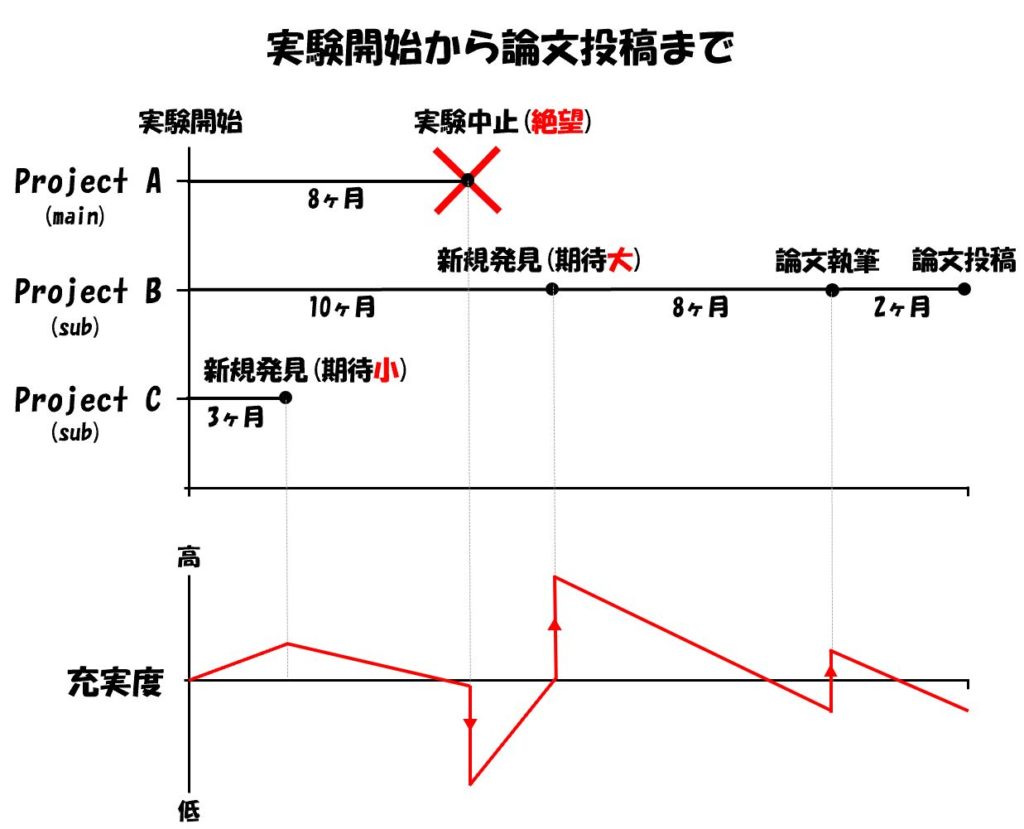

私は当初3つのプロジェクトを掛け持ちしており、そのうちの1つが今回晴れてアクセプトになりました。

では、1つ1つ詳しく見ていきましょう。

Project A:(メイン)

(概要)

研究機関Aが開発した新しい技術を使って網羅的な解析を行い、癌の新規治療ターゲットを見つける(ありがちなやつ)。

(経過)

Project Aはもともと私のメインプロジェクトであり、大学院1年目はこのプロジェクトを最優先で実験していました。

しかし、網羅的解析から得た結果を in vitro で検証しても、ひたすら negative data の連続でした。

その当時は、それまでの人生で基礎研究の経験がなかったため、「実験ってこういうものなのかなー」「基礎研究ってやっぱ大変なんだなー」とあまり深く考えず、手法を少し変えては同じ実験を繰り返していました。

しかし、実験を数か月繰り返しても1つも positive data が得られなかったので、「えっ、これ流石におかしくない?」と解析データに対する疑問がここでようやく芽生えることになります。

そして、原点回帰して、ボス達に同行してもらい共同研究機関Aと解析データについてミーティングを行う手筈となりました。

その結果、解析の生データを確認させてもらったところ、validation(検証)がしっかり設定されておらず、そもそもデータのクオリティが高くないことが判明しました。

そして、衝撃的なことに、私は8か月間の時間を無駄にし、Project Aはここで強制終了となりました。

(反省点/感想)

研究機関AはDry解析に特化しており、Wet実験は行っていませんでした。

そのため、私たちの論点がしばしば合わず、意図を伝えるためには一つ一つ丁寧に説明する必要がありました。

このプロジェクトを通じて、共同研究を進める上では、解析データの信頼性を確保するためにも初期段階でコントロール設定を入念に話し合うべきであることを深く理解しました。これは双方にとって重要な作業です。

また、解析結果は鵜呑みにするのではなく、生データをしっかり確認し、検証することが、お互いのためにも必要であることも学びました。

そして、生データを適切に理解するためには、こちら側(Wet側)も解析の基本原理を理解していることが大切です。

上記を怠ると、共同研究側にも意図せずに被害を与えてしまいますし、こちら側も大幅に時間を無駄にしてしまいます。

Project B:(サブ)

(概要)

オリジナルの細胞株を樹立する(それだけ)。

(経過)

こちらのプロジェクトは明確なゴールがあったわけではなく、「何か面白い発見が出来ればいいな」という軽いノリでproject Aの片手間に趣味のようにやっていました。

そして、project Aが予期せずに終了を迎え、2ヶ月が経過した時点で1つ気になるデータが得られました。

(日曜の夕方に暗い部屋で一人で Western Blot を現像していたら、予想外のところにバンドが・・・)

調べてみると、その知見はすでに先行報告がありましたが、直感的に(他にやる事もないので)もう少し掘り下げてみることにしました。

そして、結果的に今回の論文につながる新しい知見を見つけることが出来ました。

これは本当に運が良かったです。

当初はプライマーの設計ミスだと考え、ぬか喜びしてたまるものかと、project Aのトラウマから非常に冷めた目でデータを解釈していました。

しかし、同じ実験を繰り返し、さらには、手法を変えてみても同じ結果が得られたため、徐々に確信へと変わりました。

データが確信に変わった瞬間は、興奮のあまり2日間眠れないほどでした。

(このデータは世界で自分一人しか知らない!)

そして冷静になると、今回得られた知見は特殊な技術を用いて見つかったわけではなく、他のラボでも簡単に発見できるという事実に気が付きました。

そして、競争率が高い分野でもあったため、いつ他のラボが同じ論文を出してもおかしくない状況でした。

そのため、新しい知見が得られてからは見えない敵に怯えながら、8か月間、休みなく毎日実験に明け暮れています。

幸い、検証や掘り下げるための実験フローは確立していたため、実験は力業でこなすことが出来ました。

そして、自分の論文のキーワードとなる単語を夜な夜なPUBMEDで検索しては、まだ先行報告がないことに安堵していたのを覚えています。

ちなみに、私の予感は的中しており、私の論文がアクセプトされた2ヶ月前に似た知見の論文が国内から発表されました。

それを見た時は頭が一瞬真っ白になりましたが、読み進めていくと、あまり掘り下げられていなかったため、私のプロジェクトの新規性は保てることが分かり、安心した記憶があります。

論文の執筆に関しては、Boss Yと中ボスTに添削してもらいながら、すべてを自分で書き、おおよそ2ヶ月かかりました。

(反省点/感想)

Project Bの実験に関しては、特に反省点はありません。

実験助手さんの心強い協力を得ながら、全ての実験データを自分で取ってくることが出来ました。

また、実験計画もボスの意見を適宜参考にしながら、自分で主体的に行うことが出来ました。

ただ、実験に没頭していたこの8か月間は、だいぶ視野が狭くなっていたように思います。

そして、ただひたすら一つの知見を多角的に検証/発展させていったため、正直途中から物凄くつまらなくなりました。

例えば、免疫染色などは条件検討も含めると、未染スライド300枚以上を使って、同じ作業をただひたすら一人で繰り返していました。

もう少し、心に余裕を持って土日などはしっかり休んでいた方が、最後まで楽しみながら実験が出来ていたかもしれません。

しかし、後述しますが、私は大学院生であっても病棟を離れて研究を行える期間が2年間のみだったので、あのような生活スタイルになってしまったのも仕方がなかったようにも思います。

当時は子供がいなかったので休みなしの生活を送ることが出来ましたが、今となっては土日には漏れなく育児があるので、限界を超えた生活はもう物理的に出来ません。

Project C: (サブ)

(概要)

汎用されているアレイを大量に用いてひたすら解析(力技でなんとかなりそうな保険の効いたプロジェクト)

(経過)

このプロジェクトは5日間の連休を丸々献上して力業でpositive dataを導きました。

基礎実験を開始して3か月という早い段階でデータが得られたのは嬉しかったのですが、色々と解釈が難しかったです。

というのも、このデータを掘り下げると壮大なストーリーになってしまう可能性があり、しかも検証実験のフローが確立しておらず、実験系を立ち上げるところから開始しなければなりませんでした。

しかも、自分の解釈、実験手法が万一間違っていた場合は、自分の努力が無に帰す危険性がありました。

ということで、このプロジェクトは色々な派生プロジェクトも検討しましたが、得られたデータが扱いづらく、掘り下げることを躊躇したまま時間だけが経過しました。

(反省点/感想)

このプロジェクトもあまり掘り下げることがなかったので、特に反省点はありません。

しかし、ここで得られた知見はまだ世の中に公開されていないので、将来的に別のプロジェクトに応用できたらいいなと考えています。

論文投稿からアクセプトまで

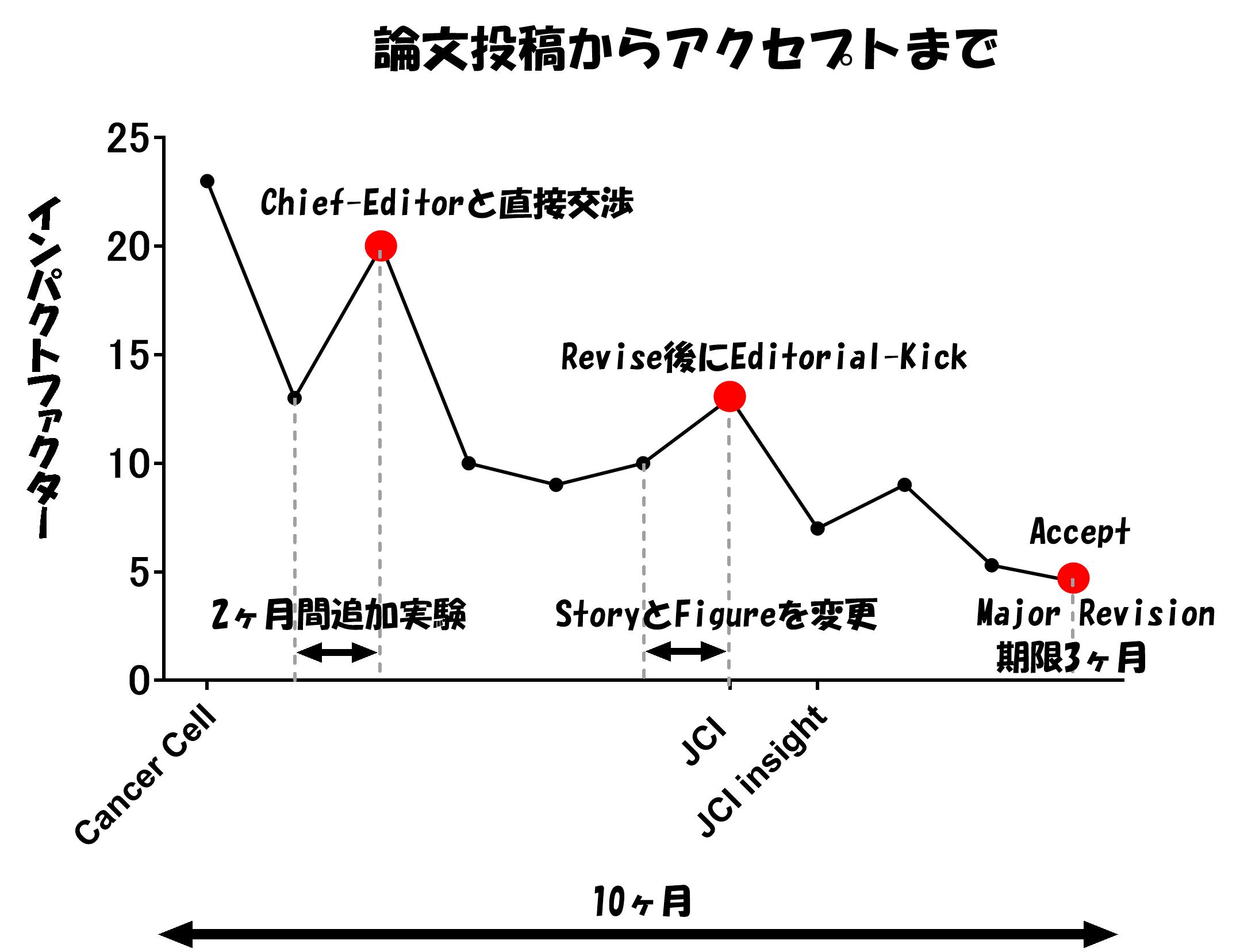

次に、論文執筆を終えたproject Bに関して「論文投稿からアクセプトまで」の道のりを共有したいと思います。

実は論文投稿中の経過はこれまでに記事を幾つか書いてきましたが、ここでは「総集編」として全体の流れを記していきたいと思います。

論文の投稿に際しては、まず、記念受験として Cancer Cell に投稿しましたが一瞬でリジェクトされました。

そして、2つ目の投稿もリジェクトになり、焦る気持ちを抑えつつ、2ヶ月間の追加実験を行いました。

その後、実験が無事に終了し、ストーリー展開がスムーズになったと確かな手ごたえを感じつつ、恐れ多くも某有名ジャーナルの編集長と直接交渉を行いました。

しかしながら、あえなく撃沈し、その後も6連続でエディターに蹴られ続け、徐々に「基礎研究」というものに絶望していきました。

その時の心の葛藤を以下の記事で表現しています。

ここまで来ると、自分の枷が外れ、自分好みの論文内容に思いっきり変えてみました。

つまり、変にトップジャーナルを目指そうとせず、等身大の内容で勝負することにしました。

具体的に行った変更は以下の記事で書いています。

Journal of Clinical Investigation(JCI)ではようやく review にまわりましたが、2ヶ月待たされた後に残念ながら reject 。

そして、期待していた JCI insight も落とされたため、JCI のreviewer から頂いたコメントを論文に反映させるために、追加実験を少し行いました。

その後、再度 IF 10前後のジャーナルを目指しましたが、私が「もうこれ以上は追加実験をしたくない」「大学院を早期卒業したい」という希望があったため、最終的にIF 5前後のジャーナルに落ち着きました。

そのジャーナルも簡単にアクセプトになったわけでは決してなく、Revise 実験は Major Revision で期限は3か月間でした。

想像できるかと思いますが、病棟診療・育児をやりながらの Revise 実験はまあまあ地獄でした。

Revise 論文を投稿した後は、幸いマイナーチェンジのみ要求され、その期限は1週間でした (provisionally accept)。

そして、最終的に投稿開始から10か月、実験を終えてちょうど1年で論文が正式にアクセプトに至りました。

基礎研究のTIPS

最後に、自分なりに考えた基礎研究の注意点や基本スタンスについて羅列して終わりたいと思います。

もちろん、あくまで私見です。

PIとの関係(臨床と基礎研究の両方を行うラボの場合)

・ある時点を境にPIに依存しないで自立的に実験を行うべき。

・PIは貴重な相談相手であり、環境提供者。

・PIと意見が分かれて、2択で迷ったら自分の考えを選ぶ。

=自分の立てた仮説が間違っていた場合、その責任は自分でとる。

共同研究に関して

・コラボ先には必ず下手に出る。相手にされない場合は、PIの名前を使わせて頂く。

・validation data(検証データ)はしっかり設定する。

・電話ミーティングよりも直接会った方が効率的。

執筆/投稿に関して

・最初の投稿では、あえて全部のデータを出さない。

Criticalなデータでなければ、リバイス用にとっておくのも一手か。

・なかなか難しいが、投稿するジャーナルは自分で見極める。

ボスは上を目指しがちだが、こちらには時間的制約があることをはっきり意識する。

Cell, Nature, Scienceやその姉妹紙はrevise期限が1年や無期限というのもある。

・editor-kickを繰り返すことでも、少しずつコメントがもらえ、自分のプロジェクトの客観的な評価が蓄積してくる。

実験全体に関して

・多少遠回りとなってもpositive control, negative controlは必ずおく。でないとデータの解釈が難しくなる。また、綺麗なデータの出し方が考察しにくい。

・プロジェクトは同時に複数行った方が保険がきく。

・どんなに入念に実験を計画して、文献を読み込んでもいいデータがとれるのは良くて4回に1回程度(体感的に)。

・掘り下げるきっかけとなる最初のpositive dataがより強固(ex. controlとの差が顕著)であるほど、その後の検証実験が成功する期待値が高い(感想)。

・1つのプロジェクトがどうしても上手く行かない場合、途中で中止して違うプロジェクトに行く決断も時には必要。

・自己肯定感を持つことはいいことだが、臨床経験で培ったプライドは基礎研究には役立たない。謙虚であれば教わるチャンスが増え、さらには、自分がいざ困ったときに周りから助けてもらいやすくなる(以前の教授から頂いたお言葉)。

・データはノートに必ず書く(以前の教授から頂いたお言葉)。

・データは隠さずシェアする(以前の教授から頂いたお言葉)。

まとめ

私は大学院4年間のうち最初の2年間を病棟を離れて研究を行うことが出来ました。

幸い、私は最初の2年間でなんとか実験+論文執筆を終えることができ、論文投稿の途中から病棟業務に復帰しました。

しかし、リバイス実験の時は病棟をやりながら実験の手を動かす必要があり、繰り返しになりますが、結構しんどかったです。

また、リバイスの途中で娘が胃腸炎になった時は、4日間ほど満足に眠れないような日々もありました。

振り返ってみると、この3年間はなかなかハードで、達成感よりも辛いことの方が多かったです。

基礎研究では、それまでの努力が一瞬で無に帰すことがあり、また、必ずしも努力が報われないことが多々あります。

そのような経験をして、心が折れそうになることが何回もありましたが、それでも最後まで完遂出来たのは、私の場合は、これまでの臨床経験があったからだと思います。

内科医として多くの癌患者さんを診療してきた中には「もっと長く生きたい」という強い意志があるにも関わらず、最期を看取った方々が大勢います。

医療の限界を日々感じる中で、基礎研究を通じて、それを少しでも改善/克服するチャンスがあったことが、私のモチベーション維持につながりました。

また、少し大袈裟ですが、私はあくまで「人助けの一環」という心づもりで基礎研究に臨んでいました。

つまり、見返りはそもそも何も期待していなかったため、最悪すべてのプロジェクトが実らず、私の努力が空回りしても、患者さんに不利益さえなければ、頂いた助成金のこと以外には後悔することはないとも考えていました。

まだ、アクセプトされた基礎研究論文はたったの1つですが、今回の経験を生かして今後も「茨の道である基礎研究」を続けていきたいと思います。

Physician-Scientist(医者兼研究者)を目指すことはどっちつかずで、「研究成果を臨床に還元するのは無理じゃない?」と疑問を抱くことも多々ありますが、もう少しだけ憧れを持ち続けたいと思います。

最後になりましたが、今回のアクセプトはラボのボス達、実験助手さんの協力なしには不可能でした。

この場を借りて深く感謝申し上げます。

また、自分がたまたま健康であること、努力できる環境下にあったこと、さらには、家族の理解と支えがあったことにも感謝したいと思います。

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました!