ポッドキャスト(英語)で聞く

さっそくですが、2020年の初頭に私の学位論文が正式にアクセプトされました。

以前から学位を取得したあとは「アメリカで肺がんの基礎研究を続けたい」と考えていたので、論文がオンライン化されたタイミングでさっそく留学のアプライを始めました。

そして最終的に、海外ラボに打診してから約3か月で憧れだったビッグラボに留学が決まりました。

今回はその経験を踏まえ、私が実際に「経験したこと」や「採用までの具体的な流れ」をご紹介したいと思います。

ちなみに、「研究留学までの一般的なプロセス」ついては【準備編】として、他の記事にまとめています。

目次

ラボ選びの条件設定

まず、私はラボ選びの条件を以下のように設定しました。

- 人脈を形成しやすい立地にあるラボ:周辺に他大学が多い・共同研究を行っている

- 業績が見込める

- PI が MD と PhD を持っている

- 研究テーマを1つに絞っていない:特定のパスウェイなど

- 自分達の研究から得られた知見を元に臨床試験を行っている

- 研究費が潤沢

- 臨床検体へのアクセスが容易

住みたい場所

私が設定した「条件」が実際に留学をしてみて、どこまで反映されるかは全く分かりませんが、それらを思いついた理由も参考までに書き加えておきます。

まず、留学先では色んな人たちと出会い、そこで形成した人脈を将来の自分の研究に生かしたいと考えました。

なので、共同研究が比較的多そうなラボを優先的に探しています。

次に、3.のMD+PhDにこだわってみた理由として、自分とバックグランドが少しでも近いボスがどのように PI として研究を続けているか、間近で学んでみたいと思って選びました。

5.についてですが、日本の臨床試験は敷居が高く、煩雑でとても大変なイメージがあります。

そのため、海外では数多くの臨床試験をどのように主導しているのか興味があり、条件に入れてみました。

6.の研究費に関しては、「NIH RePORTER」を使って候補ラボの助成金とその期限などを1つ1つ調べています。

最後に8.について。

格好よく最もらしい条件をいくつか挙げてみましたが、実は私としてはアメリカの中でも住んでみたい思い出の地域がはっきり決まっていました。

その地域は、私が所属する研究室ではまだ誰も留学したことがなく、その影響もあって、今回はコネゼロから留学の準備を始めることになりました。

前置きが長くなり、失礼しました(笑)

ラボ選びについて

では、次にどのようにラボを見つけたかご説明します。

私は海外ラボにアプローチする前に、交渉が難渋することも想定して、あらかじめ10か所ほどラボを探しておきました。

ラボを探す方法は色々あると思いますが、ここでは自分がやってみた非常に地味な方法を説明します。

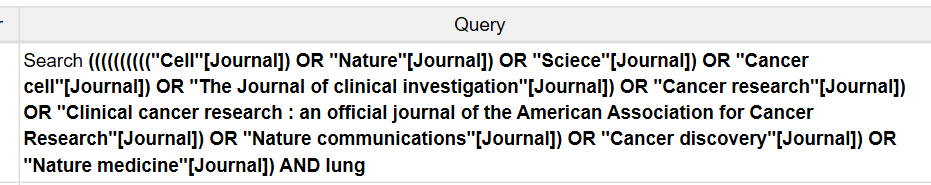

まず、Pubmedのアドバンス検索で「自分が将来投稿したいジャーナル」をたくさん指定しておき、タイトルに「lung」が入る論文を検索にかけます。

そして、ヒットした論文で“癌っぽいもの”と自分が設定した条件と合いそうなラボをひたすらチェックしていきました。

その他、自分の興味がある分野のレビュー論文を読み、そのレファレンスに載っている原著論文を確認することも条件が一致したラボを探すのに有用だと思います。

次に、候補ラボがある程度決まった段階で、それぞれの専用ホームページを確認しましょう。

そこではラボの研究テーマや今いるメンバー、ポスドクを募集しているかなどの有用な情報がたくさん載っています。

今回、私が内定を頂いたラボは PI とラボメンバーの楽しそうな旅行写真がたくさん載っており、そこが決め手になりました(もちろん嘘です)。

ちなみに、ポスドクの給料や福利厚生まで確認したい場合は、そのラボが所属している機関や大学のホームページをみると大抵載ってるので、チェックすることをお勧めします。

候補ラボを10か所ほど探すのにかかった時間ですが、私の場合は病棟業務をやりながら3-4週間ほど費やしてじっくり選びました。

思いのほか情報量が膨大であり、想定より時間がかかったように思います。

この点に関しては、普段からレビュー論文などをちゃんと読み、意識的に色々なラボを探していたらもっと早かったと思います。

しかし、様々な研究室に自分が行くことを想像するのは、旅行前の下調べと一緒で割と楽しめました。

最後にとても重要なことですが、打診することを決めたラボに運よく日本人が在籍している場合は、その方に必ずメールしましょう。

私の場合、お二人ほどメールさせて頂きましたが、突然の連絡にも関わらず、とても丁寧かつ親身にラボの状況について教えて頂きました。

さらに、結果的にその日本人の方に PI に口添えして頂いたことで、私のアプライを次のステップの1 on 1のインタビューまで持って行くことが出来ました。

書類の準備

「準備編」の記事でも書きましたが、ラボに打診するときには幾つかの書類が必要です。

- Cover Letter

- Curriculum Vitae

- Reference letter 3通

この中でも特に重要なのが、カバーレター(Cover Letter)です。

理想的なカバーレターの書き方については、以下の記事で詳しく紹介しているのでご確認下さい。

また、英文履歴書(CV; Curriculum Vitae)の書き方についても気合を入れて執筆しました。

メールで打診する場合の流れ

メールで打診する場合には、Cover Letterと Curriculum Vitae、さらには、自分の筆頭論文を添付しておきます。

メール本文にはカバーレターの要約を記載し、「詳細は添付のカバーレターをご確認ください」と付け加えるのが良いでしょう。

そして、Reference letterに関しては、後追いで要求されるのが一般的です。

私の場合はイレギュラーで、教授達の署名入り reference letter をこれから打診する PI 2名分について、予めもらっておくことが出来ました。

そのため、打診と同時にメールに添付しています。

しかし、PIとのインタビューの際、恐らくそのことを忘れていたのか PI から「3人分の推薦状を送ってね」と言われたので、結局同じものをもう一度送る羽目になりました。

ちなみに、前回の記事でも書きましたが、海外ラボにメールを送る時は所属している施設のドメインが入ったメールアドレスを必ず使いましょう。

gmailを使ってしまうと迷惑メールと区別がしづらく、スルーされることがあります。

実際のところ、私のアメリカのボスもgmailは無視していると言っていました。

打診開始

書類がそろったあと、まずはダメもとで同時に2つのBigラボにメールしました。

1つ目は今回、私が採用に至った第一希望のラボA、

2つ目はハーバード系列のラボBです。

ラボBに関してはメールを送る2週間前に、たまたま日本に来ていたPIと夕飯を一緒に食べたばかりでした。

その時に「application letter を送りますね!」と PI に直接宣言したばかりだったのでレスポンスがあるかと思いきや、残念ながらスルー。

しかし、「返信がないのは当然」というスタンスだったので、第一希望のラボAに関してはシカトされても「はっきりお断りをもらうまでは毎週メールを送り続けてやる!」と意気込んでいました。

しかし、なんと予想外にもそのラボAからは1週間後に返信をもらうことができ、PI と1 on 1でインタビューを行う手筈となりました。

日程は PI の秘書さんとのメールのやり取りで決めましたが、この工程で少し危なかったのがサマータイムの存在です。

日程の交渉を行っていたのがアメリカのサマータイム導入前で、インタビューはサマータイム導入後だったので、気づかなければ連絡が1時間ずれて破談になるところでした。

このようにアメリカとの時差を計算する時には少し注意が必要です。

Wordtimebuddyというサイトが未来の現地時間を調べる上で有用だったので、これから海外ラボに打診する方はぜひ使ってみて下さい。

メールの場合、同時にいくつアプライする?

「メールによるラボの打診」はうまく行かないことが多いので、同時に複数アプライした方がいいと思います。

私の場合、打診から最終的に内定を頂くまで約3ヶ月かかりました。

なので、この間に他のラボにも打診する時間的に余裕は十分にありました。

ところが、「同時に複数のラボに打診するのは相手に失礼じゃないか」という日本人的な思想が働き、2か所のラボだけにメールを送り、結果的に運よく内定を頂くことが出来ました。

しかし、これは運が良かっただけに過ぎず、やはり本来は複数のラボに打診した方がリスク回避になったと思います。

ラボAの PI からオファーを頂いた時のメールにも「I would like to offer you a position, are you still interested? 」と書かれており、向こう側としても複数アプライしているのは「当然」という認識だったのかもしれません。

メールのやり取りにおけるアドバイス

打診してから次のステップに進むと PI の秘書さん達とメールでやり取りすることになります。

早く連絡が欲しい場合、 PI をそのメールにCCしておきましょう。

あくまで体感ですが、そうすることで秘書さんのレスポンスが少し早くなった気がします。

ちなみに、私は英語のメールのやりとりが今後増えることを見越して、「英文の手紙」に関する本を数冊購入し、そこで紹介されている良さそうな英文をいつでも使えるようにWordにまとめておきました。

そうしたことで、メールを送るハードルが少し下がったように思います。

研究指導者との 1 on 1 インタビュー

私のインタビューは朝6時からと、まあまあ鬼畜な時間設定でした。

インタビューは Zoom で行いましたが、この時はまだ日本で普及する少し前だったので、あらかじめ動作環境などを入念にチェックしました。

インタビュー当日、最初にPowerPointスライドを用いて約2分間で「自己紹介とこれまでの研究内容」を紹介しました。その後、互いにいくつかの質問を交わしていきました。

重要なことですが、こちらにも自分に合った最適のラボを選ぶ権利があるので、気になることはここでちゃんと聞いておきましょう。

また、真剣に質問する方が恐らく相手にもいい印象を与えると思います。

以下は私が PI に聞いた質問の一例です。

- 臨床検体へのアクセスは?

- 共同研究は多いか?

- 採用するポスドクに臨む能力は?

また、PI と会話をしていく中で、以下のスキルが重んじられているように感じたので共有しておきます。

- 最低限の英会話が出来るか

- 臨床検体の扱いに慣れているか

- 助成金をとってこられるか

- 動物実験をちゃんと行えるか(アレルギーなどないか)

ここで行った1 on 1インタビューでは科学的な討論は一切せず、一般的な会話のみで終了しました。

また、PI もはっきり言っていましたが、この時点では私の学位論文もまだ読んでいなかったようです。

そして、終わりに差し掛かったタイミングで「来月のラボミーテイングでメンバー全員の前で学位論文のプレゼンテーションをしてね」と全体インタビューのお誘いを頂きました。

この時に “Next time, let’s talk more about science”と言われて「知識がないのがバレる!」と一瞬ドキっとしたのを覚えています(笑)

ちなみに、PI とは直接連絡がつかないことが多いため、インタビューの時の「プレゼンテーションの時間」や「発表内容」などをあらかじめ確認しておくことをオススメします。

また、こちらの予定を合わせるのも時差の関係で色々と調整が必要なので、日程についてもこの時に質問しておきました。

しかし、COVID-19の影響で3日後にラボが閉鎖するなど、ドタバタしており、残念ながらこの時はまだプレゼンの日程は決められませんでした。

インタビューの時間はおおよそ20分だったと思います。

たった20分ですが、やはり緊張していたせいか終わった後はとても疲れていたのを覚えています。

インタビューのあとはお礼メールを必ず送ろう

これは1 on 1インタビューでも全体インタビューでも共通して言えることですが、個人的にはインタビューを終えたあとは、必ず半日~1日以内に PI 宛てにお礼のメールを送ることをオススメします。

その方が相手に自分の印象を残せますし、こちらの誠実な態度が伝わるように思います。

全体インタビュー

概要

前述のとおり、私は1対1で PI とインタビューした1か月後に、ラボメンバー全員の前でプレゼンテーションを行うことになりました。

開始時間は日本時間で朝5時でした。

先方もラボミーテイングが WEB に移行したばかりであったり、私もCOVID-19の最前線にいてなかなか都合がつかなかったので、秘書さんとは何回もメールのやり取りを行いました。

当初は渡米して先方のラボで直接プレゼンテーションを行うはずでしたが、COVID-19の影響でそもそも外出禁止令がでており、WEB 開催となっています。

留学先を直接見学できなかったのは非常に残念でしたが、病棟を留守にしないで留学の準備を進められたのは周りにも迷惑をかけず、結果的には良かったかもしれません。

本番に向けての準備

全体インタビューに際して、自分が思いついて実践したことを羅列します。

- インタビューの1週間前から毎朝4時に起床して早起きの練習をした。

- インタビュー用に作成したパワポは本番2日前に PI に送っておいた。

- スライドの最後に謝辞をいれて、共同研究を成功させたことやこれまで獲得した助成金をさり気なくアピールした。

※2023/11/20追記

これまでに数多くのポスドク候補者のインタビューを評価してきたことから、そのノウハウが少しずつ分かってきたように思います。

そのため、研究者向けプレゼンテーションの秘訣について記事を書きました。

本番の様子

自分のプレゼンは発表30分、質疑15分に設定されていました。

しかし、お陰様でたくさん質問を頂き、結果的に全部含めると1時間の内容でした。

つまり、インタビューの開始が朝5時からだったので、朝6時ちょうどにインタビューを終えました。

インタビューを実際にやってみて、「英語」での発表は学会や大学院関係のプレゼンで何回もやっていたので、正直問題ありませんでした。

その反面、問題は予想通り質疑応答です。

質問の尋ねるスピードが速く、また相手も native speaker とは限らないのでアクセントが多少あり、正直まったく聞き取れなかった質問もありました。

沈黙が流れるなか「えっと、、自分は一体何を聞かれているんだ?」という絶望感を味わいながら、その場合は、もう一度質問を尋ねたり、手探りで返答したりしました。

後から考えると、ここでは「日本語」なら簡単に答えられるはずのところが全く返答出来ず、とても悔しい想いをしています。

ちなみに、ラボの方々は非常に優しく、言い方を変えてくれたり、質問内容そのものを変えてくれたり、とても親切でした。

「一番大変だった実験は?」「予想外だった実験結果は?」などのようなopen questionも少しくらいあるのかなと考えて、それ用の答えも準備していました。

しかし、その期待は虚しく、最初から最後まで、ひたすら具体的なclosed questionが繰り広げられました。

また、「こちらも何か質問しないといけないだろうな」と考えて、ラボについての質問も準備していましたが、むしろ質問攻めにあっていたのでそういった時間は全くありませんでした。

おおよそ1時間が経った時点で、ミーティングの最後に PI から「こるく31、今日はありがとう!じゃあ、今日のプレゼンを通して最後に何かコメントあるかい!?」という不意打ちの質問がありました。

しかし、ここで一番後悔したのですが、その時はあまりに疲弊しており、ファイティングポーズをとるのを忘れ「Oh,,,,, no comment…」と素の返答してしまいました。

しかし、咄嗟にこのままだとヤバいことに気づき、PI が「まとめの言葉」を述べた後にすかさず「今日は貴重な機会を頂き本当にありがとうございました!」とだけ最後に付け加えています。

I would like to extend my hearty thanks to everyone for the opportunity of my presentation today.

I was pleased to share the results of my research over the years in front of the wonderful lab members and to receive many questions.

I would like to improve my English skills and deepen my knowledge of cancer biology so that I can debate with all of you in depth in the near future.

Thank you.

と、バシッと決め台詞を言いたいところですが、実際はもちろんもっと手短でした笑

振り返ってみて

Open questionと同様に、自分の「共著論文」にもついても何か聞かれることを想定してその論文を読み込んでいましたが、全く聞かれませんでした。

また、ラボAの最近の論文や Review も一応読んでおきましたが、それも本番には全く役立ちませんでした。

プレゼンテーションを振り返ってみて思ったことは、本番にむけて幅広い知識を付け焼刃で身につけるより、もらった質問を的確に理解し、知っている情報を最大限相手に伝えられるようにすることの方がよっぽど大事だと痛感しました。

つまり、結果的には英語の動画や映画をみて、聞き取りの練習をしておいた方がよっぽど役に立ったと思います。

この練習に関しては、有用なアプリケーションをあとから見つけたので記事にしました。

読者からのQ&A

留学の準備は何から始めたらいいか? (2021/03/13)

まずは「ラボ選び」だと思います。

ゆっくり時間をかけて、ラボを10か所ほど選定しておくのが良いでしょう。

また、ラボのホームページだけでなく、福利厚生を確認するために所属機関のホームページも確認しておくことをオススメします。

ちなみに、同時並行で「履歴書」と「推薦書」の準備もできると思います。

そして、候補ラボが決まったら、使い回しじゃない熱のこもった cover letter を書きましょう。

採用のプロセスでラボメンバーと話す機会がある場合、どんなことを確認すると良いか?(2022/08/06)

以下は思いついた具体例です。

- 給料とその地域の物価

- 家賃・保育園の費用

- 助成金の獲得が採用に必要か。

- ポスドクの在籍期間(=1st author論文をpublishするまでにかかる平均時間)

- ラボに在籍していたポスドクのその後のキャリア

- 求められる仕事量(9時5時か、土日も実験をやり続けるか)

- 研究の進め方は?分担制?相談できる体制は整っているか?自分中心で進めていくのか?

など

ちなみに、上記のように他のラボメンバー達と面談することも、本来は採用プロセスの一部であることが多いです。

私のラボでも実は毎回行っているのですが、何故か私の時だけこのステップが省略されました。

後にボスと仲良くなってから「そういえば、なんでラボメンバーとの面談を省略したの?」と聞いたところ「あっ、忘れてた」と。

おい。

最後に

最終的に、全体インタビューを終えた2週間後に内定をもらうことが出来ました。

当初は全体インタビューまで来たら「結構、安牌なのかな」と勝手に楽観視していました。

しかし、内定を頂いた後に日本人のラボ在籍者に伺ったところ、実は毎週のようにポスドク候補がプレゼンをしており、この半年間は誰も雇っていなかったようでした・・・。

まじかよ。自分が内定もらったの何かのミスじゃん。重大な欠陥じゃん。

とか思いつつ、冷や汗をかいたのを覚えています。

自分の業績は筆頭論文が1つだけ、さらに、そのインパクトファクターは1桁でした。

なので、今回のようにビッグラボにコネなしで内定を貰ったことは色々な方に勇気と希望を与えられたと思います(笑)

COVID-19 の影響で先行きが全く読めなかった4月頃は、半ば学位も留学も諦めかけていましたが、何とか内定を掴みとることが出来て本当に良かったです。

最後にもう一つアドバイスですが、内定をもらった後は推薦状など、お世話になったかた全員にお礼のメールを送りましょう。

そうすることで喜びを共有できますし、そもそも内定をもらったあとは「助成金申請 地獄」ですぐにまた推薦状が必要になります(笑)

以上が【実践編】のすべてになります!

今後は留学先で自分の身分を確保するためにも、全力で助成金を獲得したいと思います。

そこで学んだエッセンスなども、また記事に出来ればと考えています。

長かったですが、最後まで読んで頂きありがとうございました!

*2024/05/20追記

アメリカに来てから早くも3年が経ちました。実際に海外生活を始めてから新たに気付いたアドバイスなどを、以下の記事にまとめておきました。