ポッドキャスト(英語)で聞く

~ある日、ラボミーティングで~

この度、学位論文がアクセプトされたことで、無事に博士課程を修了出来そうです。

私は以前から学位取得後はいつかアメリカに研究留学したいと考えていたので、Boss Yから頂いたこの機会で、その準備について色々と調べてみました。

そして、今回は様々な書籍・インターネット・勉強会(UJAの企画など)から得た知見をこの場を借りて皆さんと共有したいと思います。

今回はラボメンバー向けに作ったプレゼンスライドをベースとして、記事を書いたのでイラストが多めです。

また、その時に先輩方から頂いたご意見/コメントも適宜、記事の中に反映させました。

ちなみに、ここで予習したことを実際の行動に移した結果、なんと、運よく憧れのビッグラボに内定しました。

その時の詳しい経過はこちらの記事になります。

目次

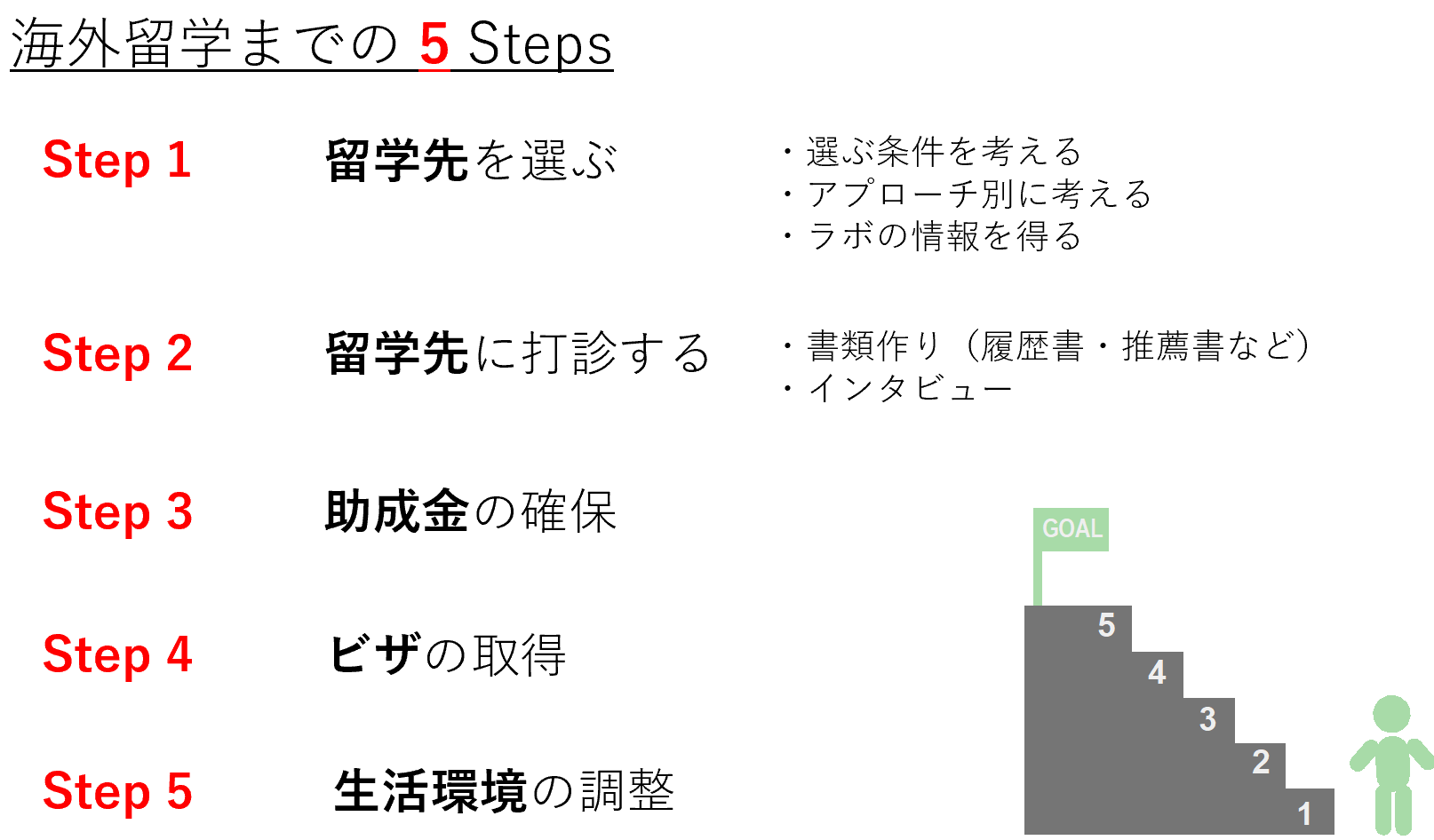

5つのステップ

これは完全に私見ですが、調べた限り、海外留学には大きく5つのstepがあるように思います。では、次から1つ1つ詳しく見ていきましょう。

Step 1 留学先を選ぶ

選ぶ条件を考える:Big Lab or Small Lab?

留学先を選ぶには、まず条件を設定する必要があります。

その際に、よく言われるのが「Big lab」にするか「Small lab」にするかという問題です。

頂いたご意見や文献(記事の最後に列記)を元にして、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。

Big lab

・当たれば大きな成果が望める

・ラボがいきなり潰れない

・幅広い人脈が出来る

・色んなプロジェクトの共著者になれる

・留学時の助成金がとりやすい

・ラボに雇われるのが大変/敷居が高い

・本命ではない、期待値の低いプロジェクトを与えられる可能性がある。

・ポスドクが多いため機器を取り合う(1)

・ラボ内の競合が激しい(2)

・他人の実験を手伝うことが多い(1)

・分業制になりやすい

・貢献が分散されやすい(2)

Small lab

・若くて将来性のあるPIであれば、ラボの発展のイロハを学ぶことが出来る(2)

・本命の期待値の高いプロジェクトを任される可能性が高い。

・ラボ内の競合相手が少ない(2)

・ボスが過干渉となりやすい(2)

・お金がなくなりラボが途中で消滅する可能性がある

色々な方の話を聞いていると、なんとなくBig Labをお勧めする先生が多いように感じました(かなり意見にバラツキがありますが)。

しかし、そもそも入るのが難しく、ある程度の実験手技に習熟しておくことが必須条件のようでした。

選ぶ条件を考える 8つのポイント

あくまで一例ですが、前述の「Big Lab or Small Lab」以外に、以下の8つのポイントがラボ選びにおいて大事だと思います。

- 研究内容

- Translational Researchかどうか

- ラボの出身者がPIとして独立しているか

- 研究費が潤沢か → 調べ方は後述

- 給料を出してくれるか

- 今までの分子生物学的なBackgroundが生かせるか (1)

- Big Lab出身でそこの後ろ盾があるようなPI

- PIの人柄(2)

私は以前からPhysician-Scientistに憧れがありますので、臨床還元を目指した研究テーマを選びたいと考えています。

また、アイディアもそちらの方が出しやすいのではないかと考えています。

あとは、そのラボのポスドク出身者がどういったポストに進んでいるかも、とても重要な要素だと思います。

アプローチ別に考える

条件設定 × アプローチ方法 = 理想のラボ

ここまではラボ選びの条件検討を行いましたが、それ以外に、アプローチ方法も重要な因子です。

アプローチ方法としては具体的に、4つの方法があります。

- 紹介

- 求人情報

- 学会

- メール

それぞれ掘り下げて見ていきましょう。

紹介

この方法が最も成功率が高く、コストパフォーマンスが良い方法かもしれません。

実際、当ラボの先輩方は全員が紹介によって留学先が決まっていました。

しかし、この手段だと留学先の候補が限られてしまうことがデメリットです。

求人情報

ポスドクの求人情報の一例として、以下のようなサイトがあります。

・研究留学ネット Classified

・Nature careers; https://www.nature.com/naturecareers

・Science careers; https://jobs.sciencecareers.org/

研究留学ネットでは日本人が求人情報を載せていることが多いので、比較的アプローチがしやすいです。

しかし、都合よく自分の興味がある分野の求人が掲載される確率は低いかもしれません。

LinkedInでも時折、ポスドクの募集があります。

タイミングが合わず断念しましたが、自分もぜひ行きたいようなラボの求人をここで見つけたことがあります。

しかし、LinkedInは製薬会社からの求人の方が圧倒的に多いです。

求人情報からアプローチする場合の注意点ですが、求人広告を出しているラボは急いでポスドクを必要としているケースが多く、研究テーマも特定のgrantに沿ったものだけになる可能性があるようです(1)。

また、頻回に公募を出しているラボは何らかの問題を抱えている可能性があり、打診する時は注意が必要です(2)。

学会

こちらは国内学会や国際学会で直接PIと交渉するケースです。

初対面の場合はかなり勇気が入りますが、度胸がつくように思います。

自分もいつかは人生経験として、アポなしで直接交渉をしてみようかと企てています。

メール

このアプローチ方法が最も一般的だと思います。

返信が返ってくる確率が低く、少し効率が悪いかもしれませんが、1回で諦めずに送り続けることが重要なようです。

ちなみに、メールでのアプローチの場合、1つ1つのラボに順番に打診していると時間のロスがとても大きいことが予想されます。

そのため、貴重の機会を逃さないためにも同時に複数箇所に応募するべきだとコメントを頂きました。

追記2023/12/06

メールを送る場合、gmailなどではなく、自分の所属機関のドメインが入ったメールアドレスで海外ラボに打診して下さい。海外だと自動的に迷惑メールに行く可能性があります。

ラボの情報を得る

興味があるラボの情報を得るには、以下の方法があります。

- 論文

- ラボのホームページ

- NIH検索システム

論文では研究内容以外に、共著者に日本人がいるかも確認しましょう(1)。

そして、そのラボに強い関心がある場合、ぜひその日本人の方に連絡をとってみましょう。

こちらの誠実な態度が伝われば、きっとラボの貴重な情報がゲット出来るはずです。

NIH検索システムでは、そのラボが獲得したNIH関連の研究費が分かります。

また、研究費以外には研究計画書の確認も出来きます(1)。

Step 2 留学先に打診する

このステップでは、ラボに打診するのに必要な書類作りとインタビューについて見ていきます。

書類作り

求人広告をみると、大抵3つの書類が必要になります。

- カバーレター(Cover Letter)

- 履歴書(Curriculum Vitae)

- 推薦者 2-3人の連絡先

- ( ± アピールしたい業績論文)

Cover Letter

カバーレター(Cover Letter)は、応募者が自分を紹介し、その応募の動機や適性を説明するための手紙です。

他にも、アプリケーションレター, Personal Statement, Statement of Purpose (SOP), 自己推薦文, 送付状, 添え状など様々な呼ばれ方がされていますが、この記事では「カバーレター」という表現を統一して使いたいと思います。

特にアカデミアの世界では、このカバーレターは応募者の第一印象を形成する重要なツールとなっています。

カバーレターの書き方については、以下の記事にまとめました。

Curriculum Vitae(CV)

Curriculum Vitaeとは日本で言う所の履歴書です。

これも厳密に決まったフォーマットはありませんが、アカデミック用のCVは他のものとは少し違います。

こちらも以下の記事に、その書き方をまとめました。

推薦者 2-3人の連絡先

研究室に打診する際、自分を推薦してくれる人を2-3人指定しておく必要があります(3人のことが多いようです)。

推薦者としては実験指導者・指導教授・共同研究者などが理想的で、同じ研究室から複数の推薦状をもらうよりは、違う施設からもらった方がベターなようです。

ちなみに、当然ながら推薦状を送ってくれる先生方には、あらかじめ了承をもらっておく必要があります。

そして、推薦状は下書きを自分で準備しておいた方が多忙な推薦者の負担が軽減され、さらには自分が何を書いて欲しいのか伝わっていいと思います。

推薦状を書く際には、以下の本が参考になりそうです。

- 研究留学のすすめ p115 (2)

- 理系のための研究生活ガイド p219 (3)

- 相手の心を動かす英文手紙と e-mail の効果的な書き方 p88 (4)

また、「recommendation letter」などとネットで検索すると、使えそうな例文が出てきてオススメです。

最後に、メールで打診した場合の「推薦状を要求されるまでの一般的な流れ」について。

1. まず最初に、Cover Letter、CV、メインの筆頭論文を添付したメールを PI に送ります。

2. そこで運よく PI の興味をひいた場合のみ、推薦状は後ほどconfidential な状態で推薦人に要求されます(もちろん、PIによって要求方法は様々ですが)。

つまり、ツテなしでアプライしてから推薦状を要求された場合、かなり脈ありの可能性があります。

※2023/11/18追記

調べた内容と少し異なり、私の場合は予め推薦人が署名した推薦状を手元に確保し、それを直接PIにメールで送りました。

インタビュー

書類審査を通過すると、次はインタビュー(面接)を行って採用されるかが決定します。

インタビューについて

・通常ボスとの面談以外に、研究室のメンバー全員の前でこれまでの研究内容を発表します。

・ここでは、候補者が研究者として習得している手技やマインドセット、コミュニケーション能力を主に評価しています。一見、分野外の領域でもこれはとても大切です。中には、PIにすべて論文を書いてもらってPhDを取得したような人もいるので、プレゼンを通してそういうのを見極めることが出来ます。

・またランチやセミナーなどで交流する場合もあり、インタビューが数日に及ぶこともあるようです。

・インタビューを行うことで、こちらも研究室の雰囲気やボスとの相性を知ることが出来きます。

・日本人は遠方なため、オンライン会議などで簡略的に行うケースがある。

※2023/08/09追記

チャンスがあるなら絶対に現地に行った方がいいです。当然ながら、こちらも一番いいラボを選ぶ権利があり、オンラインミーティングだけではラボの本当の様子が分からないです。ちなみに、運よく現地に行くことになった場合は、その旅費を出してくれるか必ず交渉をしましょう。日本人はこういうのが苦手ですが、これぐらい図太くいって下さい。また、現地にいく場合、他のラボとのインタビューと日程を合わせると効率がいいです。

※2023/11/20追記

これまでに数多くのポスドク候補者のインタビューを評価してきたことから、ラボ面接のノウハウが少しずつ分かってきたように思います。研究者向けプレゼンテーションの秘訣について、以下の記事にまとめました。

その他のtips(2023/12/06追記)

採用プロセス中に自分の名前がウェブ検索されることを想定して、以下のサイトの情報を更新しておいて下さい。

- Google Scholar

- Researchmap

これは意外と大事かもしれません。

Step 3 助成金の確保

グラントは海外では身分証明になり、馬鹿にされないためにも獲得することをオススメされました。

そもそも、助成金確保はラボの採用条件となることが多いですが、以上の理由から、そうでない場合も必ず挑戦するべきです。

グラントの獲得が採用条件になる背景としては、ポスドクの人件費がボスの獲得した助成金から賄われていることが挙げられます。

つまり、アメリカの PI は NIH のグラントやその他のグラント、寄付金などから自分の給料*、部下の給料、さらには研究費を捻出します。

*厳密にはPIの給料の出どころは、そのポジションによって異なります。

そのため、ポスドクがフェローシップのようなお金を持ってくることは、研究費を持ってくることと同等の意味になります。

そういった背景なので、研究留学時には助成金の獲得が強く求められます。

ちなみに、研究留学の助成金を応募する際、すでに海外の受入れ先が決定している必要があります。

そのため、助成金確保が採用条件の場合、留学先に打診してから実際に留学するまでには1年以上かかる場合があります。

※2023/08/09追記

研究留学の助成金については後から記事を書きました。

Step 4 ビザの取得

ビザの取得は順調に行くと数ヶ月で終わるようです。

しかし、油断していると1年以上かかるケースもあるため、独立したStepとして挙げました。

人によって背景は様々ですが、多くの場合、ポスドクとしてアメリカに行く時には J1ビザ(交流訪問者ビザ)を申請します。

ざっくり、いうと以下の3つのステップからなります。

- 受入れ施設に Jビザ 資格証明書「DS-2019」を発行してもらう

- ビザ申請書「DS-160」を作成

- アメリカ大使館/領事館で面接

ちなみに、研究者を対象とした「アメリカのビザの取得」について書かれた本(4)があり、とても参考になりました。

しかし、一点だけ注意点として、ビザに関する法律は改定が多いので最新の情報も含めて確認しておく必要があります。

そのことも、書籍の冒頭で明記されており、具体的にどこを確認すれば良いかが記されています。

Step 5 生活環境の調整

ここまで来ればラストスパートです。

移住に際して、やるべきことで思いついたものを羅列しました。

- アパート探し

- 健康保険

- 引っ越し作業

- 諸々の契約解除

- 所属学会の休会届け

- 国際免許証の取得

- 子供の学校

- 携帯電話の契約と解除

- (銀行口座の開設)など

上記以外に、私の教授にご指摘頂いたことですが、留学に際しては家族のケアもとても重要です。

留学前に家族と海外での過ごし方や帰国後の予定、貯金、子供の教育方針、相手のキャリア形成などについても、十分に話し合っておく必要があります。

また、研究者の家族を支援する団体として、NPO法人の Cheiron Initiative という組織が存在します。

こちらでは家族の視点に立った実際の留学体験談や海外のサポート情報などが紹介されており、とても参考になります。

まとめ

以上が私が聞いたり、読んだりして学んだ研究留学までの5stepsでした。

今後、私自身が準備をしていく中で経験した内容も、適宜アップデートしていきたいと思います。

長文になりましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました!

Reference

最後に今回の参考文献も列記します。

(1)研究留学術第2版―研究者のためのアメリカ留学ガイド.門川俊明. 医歯薬出版. 2012: p12, 14, 47, 173, 185.

(2)研究留学のすゝめ! 〜渡航前の準備から留学後のキャリアまで.UJA, カガクシャ・ネット. 羊土社. 2016: p76.

(3)理系のための研究生活ガイド―テーマの選び方から留学の手続きまで.坪田一男. 講談社. 2010: p216.

(4)研究者・留学のためのアメリカビザ取得完全マニュアル.大藏昌枝, 大須賀覚, 野口剛史. 羊土社. 2018.

(5)相手の心を動かす英文手紙とe-mailの効果的な書き方.Ann M. Korner, 瀬野 悍二. 羊土社. 2005: p88.