ポッドキャスト(英語)で聞く

この度、日本から30人もの医学部志望の高校生が私のいるアメリカの大学を見学しに来てくれました。

そして、そのプログラムの一環として「海外で働く医師のキャリア」について私が登壇する機会を頂きました。

今回の記事では、この講演で話した主要なポイントをお届けしたいと思います。

当日は「臨床留学」についても、知り合い達の情報をもとに発表しましたが、その部分は実体験に基づかないので、ここでは特に「研究留学」に焦点を当てていきます。

目次

海外で働く意義(一般論)

まずは「臨床留学」か「研究留学」かは抜きにして、海外で働くことのメリットについて見ていきましょう。

一人の専門家(プロフェショナル)として海外で働くことで、以下のような恩恵があると私は考えています。

- 国外の豊富な人脈構築

- 幅広い視点/価値観の獲得

- 医者としての箔がつく

ここでは、上2つを詳しくみていきます。

国際的な人脈構築

現代社会では、科学、技術、経済など、様々な分野で国の垣根を超えた協力が急速に進んでいます。

たとえば、私が携わる基礎研究や創薬分野では、国際交流がほぼ必須になっています。なので、将来的にこれらの分野でキャリアを築く場合には、海外で得られる人的ネットワークはとても貴重です。

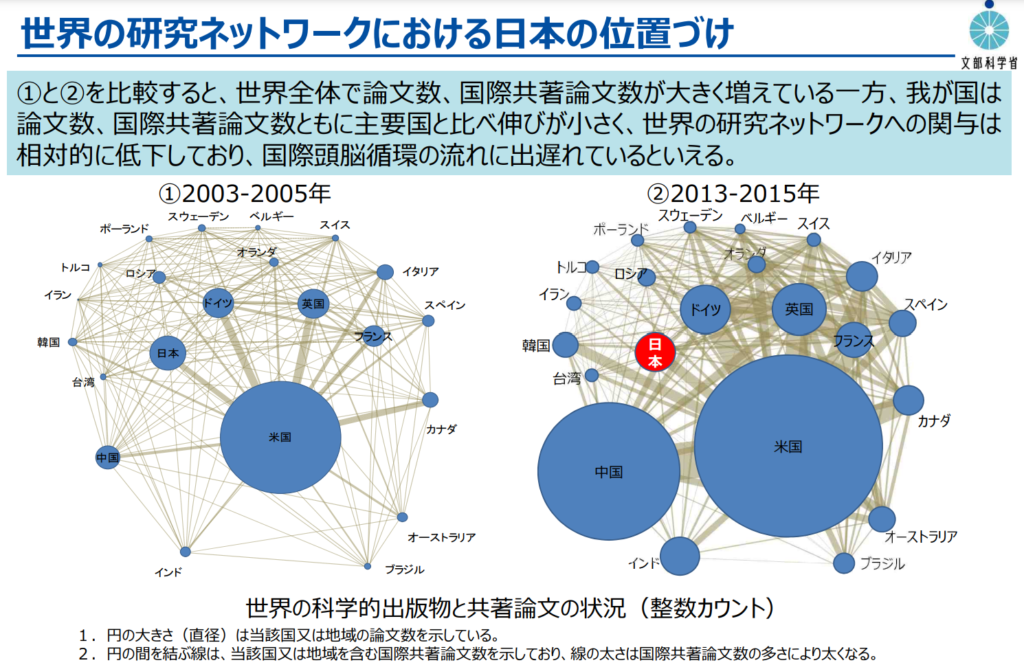

文部科学省が提供する以下の資料でも、国際共著論文が10年間で明らかに増えていることが分かります。スライド内にも説明がありますが、補足すると各国の円の大きさは論文数を示しており、国と国を結ぶ線はその国同士の共著論文を表しています。そして、線の太さは共著論文の多さを反映しています。

記事のテーマからは逸れますが、日本の国際交流が各国と比較して相対的に低下していることもこの資料では問題提起されています。

「我が国の国際的な科学技術・イノベーション活動の現状認識」(科学技術・学術政策局 科学技術・学術戦略官(国際担当)付、令和3年3月26日、世界の研究ネットワークにおける日本の位置づけ、p15

https://www.mext.go.jp/content/20210329-mxt_kagkoku-000013793_04.pdf

幅広い視点/新しい価値観の獲得

日本を飛び出すことで、自国と自分自身をより客観的にみることが可能になります。

例えば、日本にいると海外に憧れを持ち、自分の国の短所ばかりに目が向きがちですよね。しかし、海外に数年単位で生活してみると日本の良さも色々と分かってきます。例えば、治安の良さ、優れた医療福祉制度、手頃な価格で提供される質の高い食事、集団コミュニケーション能力の高さなどは、その一例です。

また、面白いことに、私は幼少期をアメリカで過ごしたこともあって日本にいた頃は自分自身をあえて「日本人」として強く意識することはなかったです。しかし、多様性が重んじられる海外に出たことで、却って自分は「日本人である」というアイデンティティをはっきりと意識するようになりました。

このように、留学するということは科学的な知識や技術を学ぶだけでなく、自分自身の根底にある価値観や立ち位置を見つめ直し、グローバルな視点を育む貴重な経験も学べるように思います。

私の場合は結果的に自分を「日本人」だと自覚しましたが、似た経歴をもつ知人は自分を「アメリカ人」と認識し、国籍を変えました。なので、どのような価値観やアイデンティティを持つかは人それぞれです。さらには、自分のどの部分を見つめ直すかも千差万別です。

研究留学する意義

次に、特に海外留学の中でも「研究留学」のメリットについて、焦点を当てます。

- 世界最高レベルの研究に従事しやすい

- 充実した研究資金

- 共同研究の敷居が低い

- 生活の質(Quality of Life)が比較的高い

上記については、どこに留学するかも重要なファクターです。

研究費や共同研究については、次の項目で詳しく書いていきます。

生活の質については、私が西海岸に住んでいることもあり、比較的リラックスした時間の流れを感じます。これについても、別の記事の「5. 働く時間」のセクションで詳しく語っています。

では最後に、考えられるデメリットについて。

- 日本での診療時よりも給与が低い

- 診療が行えず、医師としてのスキルが低下する可能性がある

- 精神的なストレスを受ける場合がある

これらが主なデメリットかと思われます。

最後の項目を補足すると、私の知っている限りでは2名の方が留学中にうつ病を患いました。その理由としては、思うように成果が得られないことや孤独、言語や文化の違いによるストレスなどが挙げられます。

なぜアメリカで研究をするのか?

次に、具体的にアメリカで研究するメリットについて述べていきます。

ここで「アメリカ」に限定するのは、単純に私が他の国の情報を知らないからです。

きっとアメリカ以外にも、研究が充実した国はたくさんあると思います。

莫大な研究費

2019年のデータでアメリカの研究開発費は68兆円。一方、同年の日本は18兆円となっています*。以上の数値から、いかにアメリカが研究に注力しているかが分かります。

*研究開発費の調査方法は国ごとに異なり、厳密には比較困難なのであくまで参考となる数値です。

1.1各国の研究開発費の国際比較, 科学技術・学術政策研究所, 閲覧日2023年7月30日, URL: https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_11.html#:~:text=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AF%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%AC%AC1,%E4%B8%AD%E6%9C%80%E3%82%82%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

実体験の話をすると、私は何かの手違いによっていまビッグラボに所属していますが、やはりボスの取得している研究費は莫大です。そのお陰で思いついた実験は何でもやらせてもらっており、研究環境には大変満足しています。

研究者なら分かると思いますが、やはり強大なマネーパワーが投じられた実験データはそれだけで高いインパクトになりやすいです。

例:シングルセル解析、空間プロテオーム解析など

ちなみに、バイオテック企業も優秀な研究者を揃えるため、多額の費用を投じており、以下の記事によると全米トップ7の会社では従業員の平均年収が5000万円以上となっており、

めっちゃ羨ましいです。すみません、心の声が漏れました。

Zachary Tracer, 2023年6月9日, The 7 best-paying biopharma companies where workers can take home more than $400,000, BUSINESS, 閲覧日: 2023年7月30日, URL: https://www.businessinsider.com/salaries-at-top-biotech-pharma-companies-endpoints-news-2023-6

アメリカの寄付文化

上記の研究開発費と少しリンクしますが、アメリカの寄付文化も研究を推進している大きな要因だと思います。2020年のデータでは、アメリカの個人の寄付総額は34兆5,948円(現地通貨:3,241億ドル)1 である一方、日本では1兆2,126億円2となっています。

その額の大きさに圧倒されます。

ちなみに、これらの全てが研究費に使われているわけではなく、アメリカでの配分先は1位:宗教団体、2位:教育機関、3位:社会福祉団体となっています。

また余談ですが、アメリカでは建物など、あらゆるものに個人名が付けられています。これは多くの場合において、それらの建物が個人の寄付によって建てられたことを示唆しています。そして、このようなアメリカの寄付文化を推し進める背景としては、以下のような要因が考えられています2。

- キリスト教的な教えや倫理的モラル

- 貧富の格差を目の当たりにしているから

- 税金対策など

(1) STELTER, 2021年6月15日, GIVING USA 2021: INSIDE THE NUMBERS, 閲覧日:2023年7月30日, URL: https://blog.stelter.com/2021/06/15/giving-usa-2021-inside-the-numbers/

(2) モノドネ, 2022年12月16日, 日本は寄付が少ないと言われるその理由は?, 閲覧日:2023年7月30日, URL: https://monodone.com/article/96

薬剤の開発につながる環境

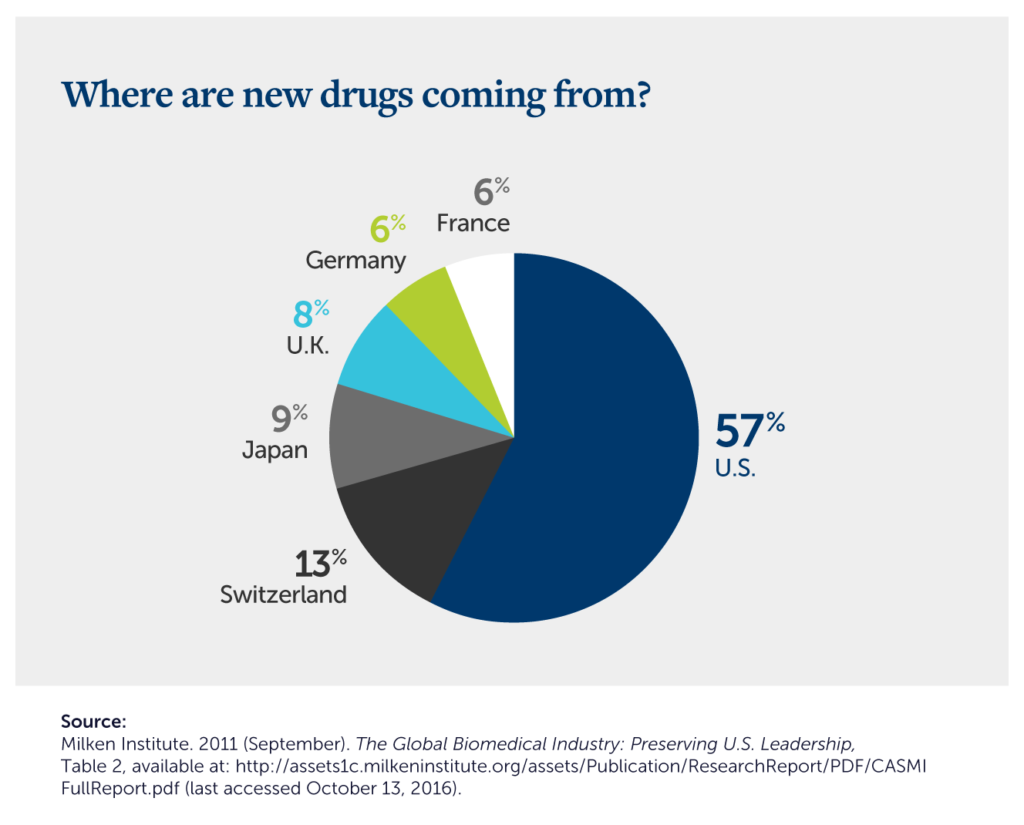

これまで助けられなかった患者さんを救えるようにする一例として、研究成果を「薬剤開発」につなげることが挙げられます。以下は2008年のだいぶ古いデータですが、薬剤開発の57%がアメリカで進めれていることが示されています。

*厳密には開発した国を一つに特定することは難しいので、このデータもあくまで参考値です。

DRUG COST FACTS, Shouldn’t the U.S. Government do more to regulate high drug prices?, 閲覧日:2023年7月30日, URL: https://www.drugcostfacts.org/drug-pricing-regulations

このように、アメリカで多くの医薬品が開発されている背景には、前述の研究費以外には実施している「臨床試験の数」も大きな要因だと思います。2000年~2018年の各国の累積試験数をみると、アメリカが他国と比べて群を抜いているのがよく分かります。

*以下の参考文献より抜粋させて頂きました。

医薬産業政策研究所, 近年の国際共同治験の参加国の分析, 閲覧日: 2023年7月30日, URL: https://www.jpma.or.jp/opir/news/058/09.html

アメリカで臨床試験が多い一部の背景としては、多民族国家であり、かつ保険に入っていない方も多いため、被験者を集めやすい点が挙げられると思います。

上記にのように、研究成果を実臨床に還元しやすい環境は医師-研究者(Physician-Scientist)見習いの私としては大きな魅力であり、これもアメリカで研究を行う1つの大きな意義だと思います。実際、私の所属するラボでも研究から得られた知見に基づいて複数の臨床試験を実施しており、その敷居の低さに驚かされます。

共同研究がしやすい

最後に、地域によりますがアメリカでは共同研究がしやすいです。私の大学の近くには、他の有名な大学やバイオ企業がたくさんあり、コラボするハードルが低くなっています。

実際、私のプロジェクトの1つも企業と連携しています。

その他、参考となる資料

- 論文数は世界5位維持するも最注目論文数は過去最低の12位に 科学技術指標23年版 | Science Portal – 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

- QS World University Rankings for Life Sciences

留学するべきか or Not (私の考え)

最後に全体を通して、結局のところ留学するべきかどうかについて。

私個人は留学して本当に良かったと考えており、皆さんにも是非ともチャレンジして欲しいと考えています。また、その思いでこのウェブサイトを運営しています。

しかし、当然ながら無責任に「絶対にいいよ!」とは到底言えません。

繰り返しになりますが、留学には金銭的な負担がかかり、さらには、臨床スキルが低下する可能性もあります。また、家族の状況、職場との調整、研究室の選択、助成金の獲得など、実現するのに様々な要素も関わってきます。

なので、私がここで紹介したようなメリットとデメリットを各自で天秤にかけ、最終的に一歩を踏み出すかどうかは「あなた次第」だと思います。

Q&Aセッション

プレゼンのあとには質疑応答の時間があり、高校生達からたくさんの質問を頂きました。

そのうちで覚えているのは以下の通りです。

Q1. これまで基礎研究をしてきた中で治療の発展に貢献したと感じたことはあったか。

研究内容は身元を隠すために省きますが、肺がんを強大な「マンモス」としたら、そのお尻を爪楊枝でつつくぐらいの貢献をした自負があるとお伝えさせて頂きました。

精進いたします。

Q2. 呼吸器内科を目指した理由。

他の記事の内容を話しました。

Q3. 留学に際して、一番大変だったことは。

文化の違いに慣れるのが一番大変でした。

例:何かを頼んでも話が進まない。商品が壊れて届く。靴磨きセットを買って使ったら靴が逆に汚くなった等。

まとめ

以上が私なりの「医師が研究留学する意義」でした。

渡米後はエフォートのほとんどを研究に費やしているので、高校生に向けて講演を行うような非日常的な経験を出来たのは気分転換にもなり、とても有意義でした。

また、現在は患者さんを診療していないので、人に感謝されることもめっきり減ってしまいました。

しかし、このような機会で再び多くの人に感謝されたことはとても嬉しかったです。

それ以外にも、日本の未来を担う若者達との出会いは、非常に価値ある体験でした。

余談ですが、私が今回行ったような活動はアメリカでご活躍されている他の方々も参加することが出来ます。

例えば、以下のサイトではアメリカにきた日本人高校生向けのメンターを随時募集しているので、興味を持った方は一見の価値があると思います。

最後に、今回このような貴重な機会を与えて頂いた大学、また、海外留学支援団体の方々に深くお礼申し上げます。

ありがとうございました。